【はじめに】

弊社(と言っても一人株式会社ですが)はフューチャリスト的に他社さんのお手伝いをしたり、アプリやモノの企画を提供したりしています。また、自社の実験的なアプリ開発も行っています。プロジェクトによっては何人かのチームを組成することもありますが、このアプリはデザインもプログラミングも全て一人で行っています。

先月、易経占いの結果をChatGPTが解説、対話できる、世界初のAI易経アプリをリリースしました。ChatGPTを使ったアプリ開発も、ChatGPTのAPIを利用するアプリも私にとって初めてでしたが、シンギュラリティとまではいかなくとも、人類の知のステージが何段階か変わったのは間違いない、未来が垣間見える経験になりました。

リリースから一ヶ月が過ぎ、三回のバージョンアップを行い、少し落ち着いてきたのと、いろいろ新しいことにも気づいたので、久しぶりにブログを書くことにしました。

【易経とは〜単なる占いではない】

四書五経の一、「易経」の起源は数千年前にさかのぼります。易経は一般に「占い」のイメージが先行しがちですが、合理主義者である孔子がこれを重視したことからも理解できるように、単純に「占い?怪しいもの」と切り捨てるべきではありません。易経は人間と世界に対する深い洞察が詰まった智慧の書であり、その世界観のフレームワークは多くの偉人に影響を与えてきました。孔子や諸葛亮孔明、ユング、ニールス・ボーアやP・K・ディックはもちろん、意外と知られていないライプニッツもその中に含まれます。近年のリベラルアーツの文脈での易経の再評価も、その深い価値を再確認するものと言えるでしょう。

とはいえ、易経は通読しやすい本ではありません。

例えば、

「天は健に行き、君子は自らを強くし、不息を期すべし。潜龍は用うる勿れ、陽は下に在る故なり。田に龍を見るは、徳を施す普遍性なり。」(乾)

という文章を

「天体の運行は健やかで止むことがない。君子はこの健やかさに則って、自ら務め励む努力を怠ってはならぬ。

易経 岩波文庫

潜竜用うる勿れというのは、陽剛の徳があっても、最下の位地に居るからである。見竜田に在りというのは、ようやく徳の感化があまねく行き渡るようになることである。終日乾乾すというのは、反復して道を履み行うことである。」

と一応訳すことはできますが、解釈は一意に定まりません。象徴や示唆はコンテクストと環境に応じて解釈を変えるべきで、だからこそ易経は占いとシンクロするのです。

弊社がコロナ禍でリリースしたアプリ、「周易」では占筮結果に応じて易経の該当部分を表示できますが、解釈はユーザー任せにするしかなく、「易経の智慧」も一部の人のもの以上にはなりませんでした。(「卦の日本語はわかるけれど、自分の問題についてどう解釈したら良いかわからない」というフィードバックはよくいただいています)

【不可能だった課題解決をChatGPTが実現】

ところが、ChatGPTの突然の登場で全てが変わりました。

ChatGPTは易経をある程度知っているように見えましたが、やはりハルシネーションがありました。そこで、既に「周易」に組み込まれている原典や、将来的に組み込む予定で集めていた古典を事前に参照するようにしてみました。

結果は目覚ましいものでした。

AIはユーザーの問いと卦の象徴がどのように関連するかを考え、解釈することが可能であることがわかりました。さらに、質問や対話を重ねることによって理解を深め、より高次のレベルで問題を捉え、時には人間の占い師を凌ぐレベルでのアウトプットを得ることができることがわかったのです。(しかも界隈にどうしても入り込んでしまうスピリチュアルな雰囲気もありません)

恐らくですが、象徴や暗喩は高次元ベクトル空間での処理を行うChatGPTのようなシステムと相性がいいのかも。

【AIを使いまくったアプリ開発〜知らない領域でも0から始めなくていい、と言うのはめっちゃ効果的】

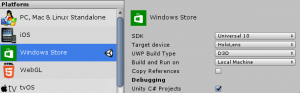

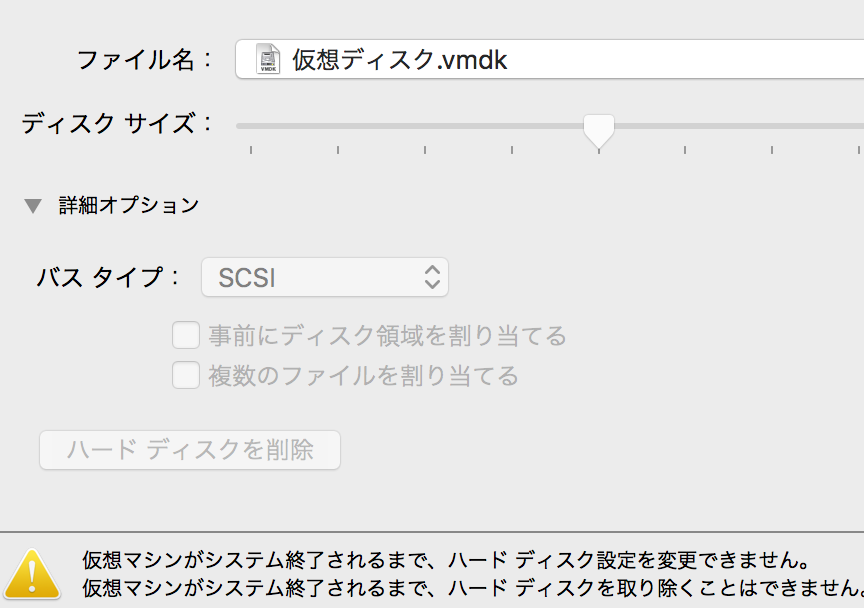

開発にはChatGPTを最大限利用しました。占いのアルゴリズム(易は単なるランダムではなく、作法や手続きを反映するために結構めんどくさい処理が必要なのです)や易経の原文や翻訳を表示する部分は周易のものが転用できましたし、ChatGPTとの対話部分もそれほど難しいものではありませんでした。

ただ、サブスクリプションの実装(OpenAI APIの性質上それしかないのです)と、Firebaseでの検証処理、クライアントからOpenAIに直接通信をしない様にするためにFirebaseを経由する、などの部分はほぼ経験がなく、この部分にはChatGPTの力を借りまくりました。

完璧なコードが出力されることはほぼなく、そのまま動かないことも多いですが「コードの手がかりがある」のは素晴らしいことです。白紙から始めるのは億劫でも、間違ったコードでも、大雑把なものでも何か書いてあるのとないのとでは全く違うのです。

また、前処理としての易経本文や資料など大量のテキストの加工のために、ローカルで動作するpythonを書く必要もありました。特に複雑な正規表現やテキスト置換などは、自分で考えるよりもChatGPTに任せてしまいたいところです。(やっぱり間違いはありますが)

プログラミングだけではありません。UIやAppストア用のスクリーンショットもそうです。

ダメ出しって疲弊しますよね。外注とのやり取りでは何度も心が折れた経験があります。画像生成AIやPhotoshopのベータバージョンの「生成塗りつぶし」のおかげでそのような問題も一気に解消されました。

(点線の範囲しかなかったモックアップ画像)

【まとめ〜思ってた以上に有意義なものになりました】

易経AIは、「占いと、難しい易経の解釈を誰にでも理解できるようにする」という狙いで開発したのですが、できてみるともっと広い意義のあるアプリになってしまった気がします。

占いの面。たとえばビジネスマンは、日々の業務での決断疲れやストレスを抱えていますし、ごく普通の学生でさえも、多くの決断を要求されています。そうした人たちに、筋道立てて自分で考えるきっかけと問題意識、そしてまた逆説的ですが、自分で考えてもどうしようもないことを考えなければならないプレッシャーからの解放を与えます。

そしてもう一つの面。「易経の通読は容易ではないし、通読してもあまり意味がない」と書きましたが、このAIとの対話を通じて、易経の哲学や思想を「体得」する経験が得られます。これは読書や勉強によって得られるものよりも遥かに豊かなものになり得ます。繰り返しの対話を通じて、ユーザーは易経の背後にある哲学に慣れ、世界を説明する語彙とフレームワークが増え、これを自身の日常生活や決定の過程に取り入れることができるようになるからです。

荀子は「善く易を為(おさ)むる者は占わず」と言いました。このアプリを日常使用しているとそういう境地に到達できるのではないかと思っています。

大きな話になってしまいますが、「AIを使った教育」の特別さは対話的な学習にあります。そして今後の世界はAIによる教育によって全く別の次元に入ることになるんだと思います。単なる説明でも講義でもない学び方。未来の教育はそう言うものになっていくはずです。

これからは誰もがそれに近い教育を受けられる様になるのは間違い無いでしょう。(GPT4では論と論とをぶつけ合うような対話は難しいので)アリストテレスに家庭教師されたアレキサンダー大王レベルとまではいかなくても、適切にデザインされたAIの個人教育が、ほとんどの小中高の授業の効果を超えるのは間違いないでしょう。

(すでに自分用に対話的学習アプリを作って試しています。いずれ一般用のアプリもリリースできるのではないかと思ってます)

ChatGPTのおかげで、易経AIは単なる占いアプリ以上のものになりました。学び、自己成長求め、悩むすべての人々にとって、「易経AI」は、その知的好奇心を満たし、さらには成功へと導いてくれるはずです。ぜひ一度、試してみてください。(気づいたことを全部盛り込めなかったのでまた書きます)

アプリのフィードバックをお待ちしてます。

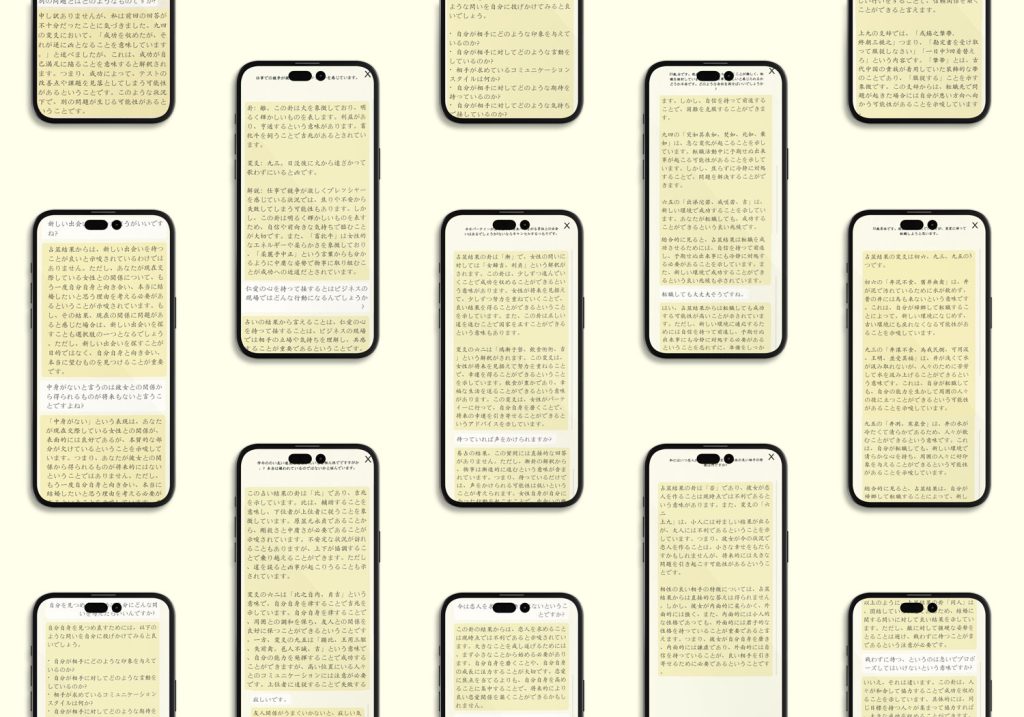

【おまけ易経AIの対話例(抜粋)】

どうしても個人を特定できる話が出てしまうので、長い対話で理解が深まっていく例や一番感動したものをそのまま引用できないのが残念ですが、テストユーザーから提供された対話例をいくつか引用しておきます。

(結婚について1)

「しかし、この変爻(陰から陽に、または陽から隠に変化する兆しのある線)は「包無魚」という表現を用いています。これは、何かを包むことができるが、中身がないという意味を持ちます。つまり、あなたが現在交際している女性との関係は、表面的には良好であるが、本質的な部分が欠けているということを示唆しています。あなたが結婚を決断する前に、もう一度自分自身と向き合い、本当に結婚したいと思う理由を考える必要があるでしょう。

総合的に見ると、この変交はあなたに対して、結婚についての決断を急がず、もう一度自分自身と向き合い、本当に結婚したいと思う理由を考えるように促しています。また、あなたが現在交際している女性との関係についても、表面的な良好さだけでなく、本質的な部分を見つめ直す必要があるという示唆があります」

(結婚について2)

「(それは)結婚してはいけないという意味ではないんですか」

「「姤」の解釈には、「女性が強く、婚姻には向かない」という意味がありますが、「娶ってはならない」という意味ではありません。占い結果の初六の解釈によれば、婚姻に向かないというわけではありません。ただし、この卦は、女性が強く、男性が柔軟である必要があることを示唆しています。」

(転職について)

「総合的に見ると、占筮結果は転職を成功させるためには、自信を持って前進し、予期せぬ出来事にも冷静に対処する必要があることを示しています。また、新しい環境で成功することができるという良い兆候も示されています。」

「転職しても大丈夫そうですね。」

「はい、占筮結果からは転職しても成功する可能性が高いことが示されています。ただし、新しい環境に適応するためには自信を持って前進し、予期せぬ出来事にも冷静に対処する必要があるということを忘れずに、準備をしっかりとしてから転職活動を進めることが大切です。」

(転職について2)

「今のままの営業職で応募すべきだということですね?」

「占い結果からは、営業職に留まることが最も適しているように見えます。ただし、自分のスキルや価値観を活かせる職種であれば転職することも検討して良いでしょう。しかし、その場合でも慎重な行動が必要であり、周囲の人々から支援を受けつつ正直で誠実な行動を取り続けることが成功への道を開くために大切です」

(転職について3 スキルアップしたいので海外に行きたい)

「卦の名前は「泰」であり、小さなことから大きなことへ進む意味があります。このは天地が交わり、万物が通じる状態を表しています。上下や内外の関係も調和し、君子道に従う人々には幸運が訪れるとされています。

変炎の「六五(下から五番目の線)」は、「帝が妹を迎え入れて神聖な結婚を行い、幸福を得る」という象意です。これはあなた自身も自分の願望や目的に向かって積極的に行動すべき時期であることを示唆しています。

(中略)つまり、英語力不足だから海外転職するかどうか迷っていたあなたに対して、「泰」卦全体から見て大きく進んでみようというメッセージが送られており、「六五」変炎では積極的にチヤレンジし成功する可能性が高い時期だと言えます。」

易経AI(I Ching AI)アプリ紹介ページ